Freiburg ist wie Appenzell oder Obwalden ein ländlicher Kanton, der durchaus mehr Beachtung verdient. Ich erforsche eine Region gern, indem ich Menschen mit ortstypischen Berufen besuche.

Ihre Tätigkeiten erzählen viel über die lokale Kulturgeschichte, über Werte und über Traditionen. Sie erzählen davon, wie die Menschen leben und was unabdingbar zu ihrem Alltag gehört. Wie sie wohnen, was sie essen und was sie in der Freizeit gern tun. So erlebe ich wunderschöne Geschichten mit beeindruckenden Menschen – wie beispielsweise im Kanton Freiburg mit verschiedenen Handwerkern.

Wenn man im Bahnhof Freiburg ankommt, wird gleich ersichtlich, wie sich dieser Kanton gern sieht.

Eine idyllische Bergwelt mit Schlössern, hübschen Dörfern, behäbigen Bauernhöfen und viel Landwirtschaft. Diesen lieblichen Teil kann man zwischen Bern und dem Neuenburgersee finden und er wird Touristen auch gern so präsentiert.

Es gibt aber auch ein modernes Freiburg.

Neben dem etwas verträumt-gemütlichen Image wirkt die Kantonshauptstadt Freiburg im Üechtland mit den vielen Studierenden gleichzeitig sehr jung. Man gibt sich zwar traditionell-konservativ, ist aber auch stolz, dass beispielsweise Jean Tinguely hier geboren wurde.

In der mittelalterlichen Altstadt rund um die gotische Kathedrale St. Nikolaus findet man viele hübsche “Beizli”, wo man Fondue und Raclette essen kann. Die geschmolzene Käse-Mischung aus Gruyère AOP und Vacherin fribourgeois AOP nennt man Fondue moitié-moitié.

In der Region Freiburg spricht man im Westen Französisch und im Osten Deutsch. Man ist eher katholisch und konservativ.

Käse und Milchwirtschaft sind ein wichtiger Wirtschaftszweig. In der Schaukäserei La Maison du Gruyère in Pringy werden die Besucher in die Geheimnisse des Käsens eingeweiht. Der Gruyère wird in die weite Welt exportiert. Besucher aus allen Herren Länder besuchen denn auch das schmucke, mittelalterlich anmutende Städtchen Gruyère mit seinem Schloss aus dem 13. Jahrhundert.

Und wer genug hat von Käse und Doppelrahm, besucht die nahe gelegene Schokoladenfabrik Maison Cailler.

In Pringy, wo wir unseren ersten Handwerker besuchten, wird Französisch gesprochen.

Auch wenn ich nicht jedes Detail verstand, das uns der Schindelmacher Léon Doutaz mit grosser Liebe zu seinem Beruf erklärte – ich war von seiner Persönlichkeit und seiner Begeisterung für seine Arbeit fasziniert.

Der 55-jährige Léon Doutaz war lange Zeit Schreiner und hat wunderschöne Möbelstücke hergestellt. Auf diesen Schrank mit den Intarsien ist er besonders stolz.

Doch die Billigmöbelhäuser verdrängten die Möbelschreiner immer mehr aus dem Markt. Léon Doutaz kannte einen alten Schindelmacher und lernte bei ihm das Handwerk von der Pike auf. Er ist einer von fünf Männern im Kanton Freiburg, die diesen Beruf noch ausüben. Neben Schwindelfreiheit, Wetterfestigkeit, Kraft und Konzentration braucht er ein feines Gespür fürs Holz, damit sein Werk dem Alpchalet 40 Jahre lang als temperaturregulierende Haut dient.

Der Arbeitsprozess beginnt im Wald.

Die Bäume, meist 150 bis 180 Jahre alte Rottannen, werden im Winter geschlagen. Krumm gewachsene Bäume eignen sich nicht zur Herstellung von Schindeln. Nur die untersten drei bis zehn Meter eines Baustammes sind zum Schindeln geeignet. Die Stämme werden vor Ort entrindet und in 42 bis 45 cm dicke Scheiben geschnitten. Diese Arbeiten werden im Wald erledigt, um die Nachbarschaft nicht mit dem Lärm der Maschinen zu belasten.

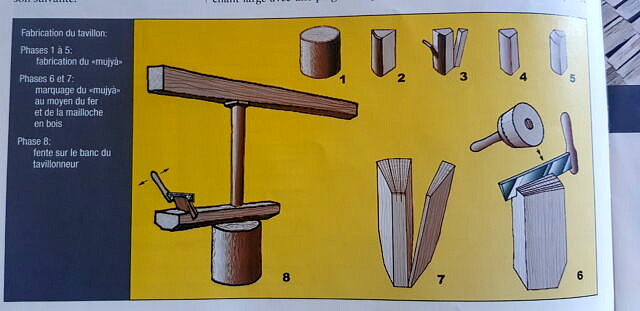

Illustration aus “Tavillons bardeaux anseilles”, Association romande des tavilloneurs, Bulle.

Die weitere Verarbeitung erfolgt in der Werkstatt gleich beim Wohnhaus von Léon Doutaz.

Hier sehen wir Arbeitsschritte 1 – 5.

Arbeitsgang 3: Der Splint, der äussere Rand, wird entfernt, er ist zu jung. Auch das Mark, die Stammmitte, kommt weg, es ist zu unruhig.

Mit Schlägel und Schindelmesser spaltet der Mitarbeiter die Keile in Spälte.

Aus den Spälten werden dann die Schindeln gemacht. Gespalten wird nach Augenmass.

Sägen eignet sich für die Bearbeitung von Schindeln nicht, weil dabei Fasern aufgerissen werden, die später Wasser aufsaugen, was die Lebenszeit massiv verkürzt.

Etwa 25 Stämme oder 60 Kubikmeter Holz muss er pro Saison verarbeiten, um von seinem Handwerk leben zu können.

Die fertigen Schindeln werden in Wuchsrichtung gestapelt.

Im Sommer wird Léon Doutaz damit während bis zu acht Stunden täglich und oft bei grosser Hitze Dächer von traditionellen Chalets decken. Er nagelt pro Stunde 250 Holzschindeln fest und deckt damit einen Quadratmeter Fläche.

Léon Doutaz war als Schreiner bereits ein Künstler. Auch mit den Schindeln zaubert er kunstvolle Muster.

Ich werde in Zukunft nie mehr achtlos an einem Schindeldach vorbeigehen, ohne an Léon Doutaz und sein anspruchsvolles Handwerk zu denken.

—————————————–

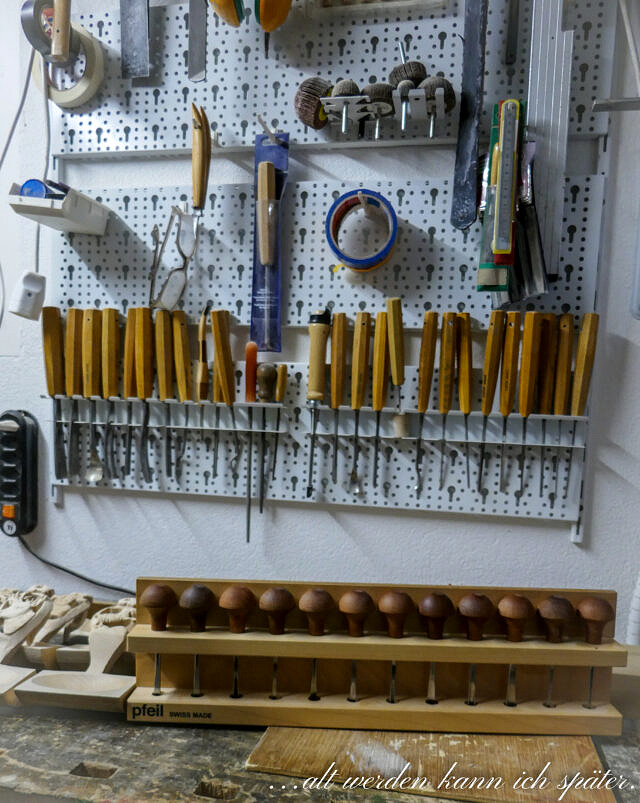

Manfred Buchs hat sein Leben lang in einer Fabrik gearbeitet. Jetzt ist er pensioniert und kann seinem Hobby, Rahmlöffelschnitzen, intensiv nachgehen.

In seiner Werkstatt im Keller eines modernen Einfamilienhauses in Bulle schnitzt er traditionelle Rahmlöffel. Er verkauft sie an Märkten oder schnitzt sie auf Bestellung.

Bereits seit Ende des 17. Jahrhunderts löffelte man sein Essen mit diesem flachen, kurzstieligen Löffel. Damals war der Stil ohne die feine Bearbeitung mit durchstochenem Holz.

Die typische Form, die Manfred Buchs kunstvoll schnitzt, basiert seit Beginn des 20. Jahrhunderts auf den Arbeiten der beiden Schnitzer Étienne Geinoz und Emile Pasquier.

Man kann sich vorstellen, wie in einer typischen, mit Schindeln gedeckten Alphütte alle die Suppe oder den Rahm aus einer einzigen flachen Schüssel löffelten. Damit jeder seinen Löffel kannte, wurde dieser gekennzeichnet.

Manfred Buchs erklärte uns den Arbeitsablauf vom Holzscheit zum eleganten, einzigartigen Löffel.

Der Löffel wird aus einem Ahornholzstück, das geschmackslos ist, von rund 18 x 12.5 cm, erarbeitet.

Das Holzstück wird zuerst mit der Bandmessermaschine zugesägt und dann mit einem Stemmeisen ausgehöhlt, danach geschliffen, gefeilt und mit dem Messer geschnitzt.

Selbst wenn sich die Motive wiederholen, jeder Löffel bleibt durch die Handarbeit ein Unikat.

Heute dienen die Holzrahmlöffel eher zur Verzierung. Manfred Buchs versucht alle Wünsche seiner Kundschaft zu realisieren.

Foto: Roland Zumbühl

Der Holzlöffelschnitzer erzählte uns die Geschichte der “Grabsteine” von Jaun, seinem Heimatdorf. In seiner Werkstatt hat er noch Elemente des Grabkreuzes seines Vaters. Jaun ist eine Freiburger Gemeinde, in der man deutsch spricht.

Da seine Familie zu arm war, um ein Grabkreuz zu kaufen, schnitzte Walter Cottier 1948 seinem verstorbenen Grossvater selbst ein Kruzifix. Das Werk gelang ihm so gut, dass Cottier zum offiziellen Holzkreuzschnitzer des Dorfes ernannt wurde. Die Jauner Grabkreuze sind etwas ganz Besonderes. Neben dem Kruzifix hat Cottier für jeden Verstorbenen zwei individuelle Schnitzereien angefertigt. Auf der einen Seite der Kreuzwand ist der Beruf des Toten geschnitzt, auf der anderen Seite dessen Hobby oder sein aussergewöhnliches Talent abgebildet. Manfred Buchs’ Vater war Schuhmacher und spielte in der Dorfmusik.

Zu jedem dieser Kreuzkunstwerke gehört ein kleines, schützendes Holzdach.

Für seine Arbeit erhielt Cottier 1988 den Deutschfreiburger Kulturpreis. Auch die Jauner selbst sind seit jeher stolz auf ihren Dorfkünstler. Daher entschieden sie sich nach dem Tod Cottiers 1995, seine Kunst aufrechtzuerhalten. Bis heute führen junge Schnitzer sein Handwerk weiter.

——————————————————–

Unser nächster Besuch führte uns zu Julien Firmann.

Das 1906 gegründete Familienunternehmen im Bereich Metallbau produziert die traditionellen Kuhglocken – vom kleinsten Souvenir-Glöckchen mit 16 Gramm bis zur 7, 8 Kilogramm schweren Glocke einer Leitkuh.

Julien Firmann führt das Unternehmen in der 4. Generation. Auch die reich dekorierten Glockengürtel stammen aus dem Hause Firmann. Eine grosse Glocke mit Gürtel kann mehr als 1000 Franken kosten, die kleinsten sind für 2.90 CHF erhältlich.

Julien Firmann führt das Unternehmen in der 4. Generation. Auch die reich dekorierten Glockengürtel stammen aus dem Hause Firmann. Eine grosse Glocke mit Gürtel kann mehr als 1000 Franken kosten, die kleinsten sind für 2.90 CHF erhältlich.

Rund 30’000 Glocken verlassen die kleine Fabrik pro Jahr und treten eine Reise zu Schweizer Bauern, aber auch in die ganze Welt an. Das Knowhow der Glockenproduktion mit Stahl wurde von Generation zu Generation weitergegeben.

Grundsätzlich gilt es, die typischen Schweizer Kuhglocken nach zwei unterschiedlichen Macharten zu unterscheiden. Glocken und Schellen oder Treicheln.

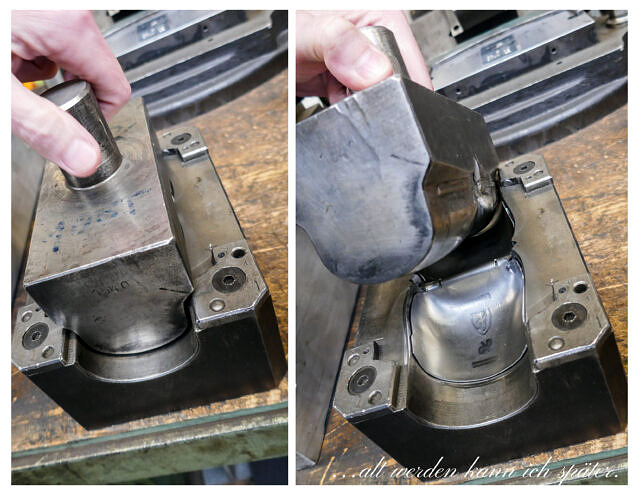

Firmann stellt Schellen oder Treicheln her. Sie bestehen aus zwei aus Blech geschnittenen Hälften, die in Form gebracht und schliesslich an den Seiten verschweisst und vernietet werden.

Glocken dagegen werden wie Kirchenglocken gegossen und haben die typische Form von Kirchenglocken.

Julien Firmann und ein Mitarbeiter nahmen sich viel Zeit, uns jeden Schritt der Schellenherstellung zu demonstrieren. Dazu braucht es mehr als 20 Arbeitsgänge – und viel Erfahrung, denn das Produkt soll nicht nur perfekt aussehen, sondern auch gut klingen.

Zuerst werden die beiden Hälften aus flachem Blech ausgestanzt.

Die Abfälle werden zur Wiederverwertung gesammelt.

Schon immer wurden die Produkte mit einer Marke versehen. Früher mit einem Bullen, heute mit der Gämse.

Zudem werden der Griff und die Befestigung für den Schwengel in einem Stück ausgestanzt.

Und so gebogen, dass sie in die beiden Löcher oben an der Schelle eingeführt werden können.

Dann wird das Blech in die Form gepresst.

Nachdem die Schelle ihre Form erhalten hat, wird aussen der Griff montiert. Hier wird der Gürtel oder Riemen befestigt. Im Innern wird der Steg festgeschweisst, an den zum Schluss der Schwengel gehängt wird.

Beidseitig am Maul – so wird die untere Öffnung genannt – werden zwei Nieten gesetzt.

Die Ränder werden zum Aufeinanderpassen planiert.

Danach werden die Seitennähte sorgfältig geschweisst.

Ein Fehler beim Schweissen könnte Spannungen im Metall erzeugen, die den Klang beeinträchtigen würden.

Der Griff und die Halterung für den Schwengel werden im Inneren verschweisst.

Danach werden die Schweissnähte geschliffen und poliert und die Flecken vom Schweissen und Polieren restlos zum Verschwinden gebracht. Zum Schluss wird der Schwengel montiert. Die kleinsten bestehen aus einem Hufnagel.

Die Glocken und Glöckchen werden sauber poliert, bevor sie ihre Reise zum Endkunden antreten.

Hier kann man den Klängen der einzelnen kleineren Modelle lauschen.

Und so kennen wir das Geläute der Kuhglocken.

Julien Frimann hat mich tief beeindruckt. Sein Unternehmen produziert nicht nur Glocken, sondern war in den 30-er Jahren auch federführend bei der Montage des berühmten “Pou du Ciel” Doppeldecker- und Einsitzerflugzeugs und belieferte die Schweizer Armee mit Fahrgestellen und Wettkampfgewehrläufen.

Wer erinnert sich noch an die roten Velonummern? Auch diese kamen bis 1988 aus Bulle. Bis zum heutigen Tag war die Produktion von Nummernschildern für Motorfahrzeuge eines der Hauptgeschäfte. Zu den aktuellen und früheren Kunden zählen verschiedene Kantone (FR-VS-GE-NE-TI), die Armee und die Post. Der Grossteil der Frimann-Produkte wird in den eigenen Werkstätten hergestellt, wobei die Rohstoffe in der Schweiz gekauft werden.

Nun haben aber einige Kantonsregierungen diese Aufträge an ein deutsches Unternehmen abgegeben, das für viele EU-Staaten Autoschilder billiger produziert. Eine empfindliche Einkommenseinbusse für das traditionelle Schweizer Unternehmen. Unser Stimmvolk wollte nicht in die EU. Trotzdem vergeben staatliche Organe Aufträge an Grossunternehmen, die mittels EU grossen Profit machen, auch wenn dies einerseits allenfalls für traditionelle Schweizer Unternehmen das wirtschaftliche AUS bedeuten könnte – und anderseits die Abhängigkeit vom Ausland verstärkt. Ich hoffe, dass mindestens die Verantwortlichen von Staatsaufträgen durch die aktuelle Krise lernen, dass es durchaus Sinn macht, die Wirtschaft im eigenen Land zu stützen und vom “Immer-billiger-Karussell” abzuspringen.

————————————————–

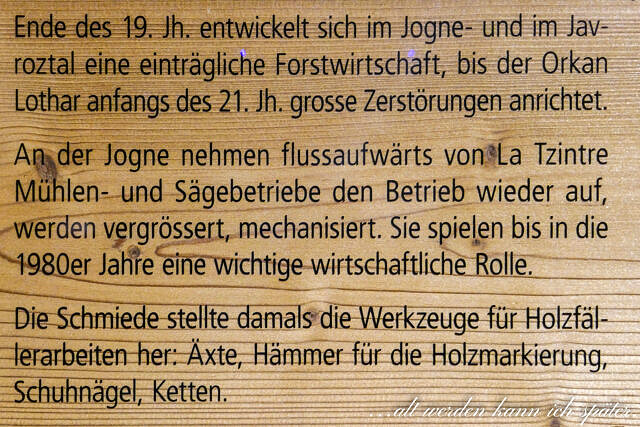

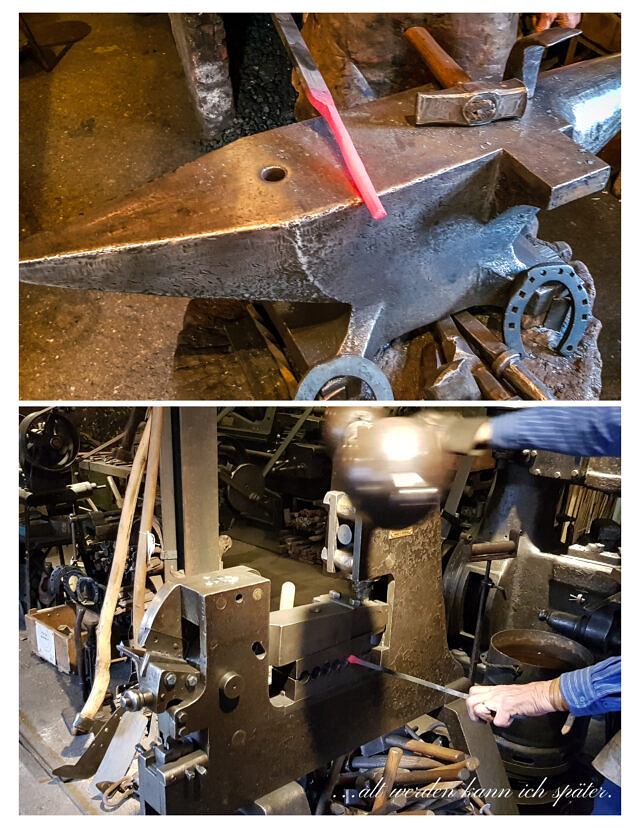

Bei Frédy Roos in der alten Schmitede von Charmey geht es zum Glück nicht mehr ums wirtschaftliche Überleben. Er hat ein interessantes Erwerbsleben als Ingenieur hinter sich und es ist reine Freude, mit der er die Schmiede seines Grossvaters wieder auf Vordermann gebracht hat.

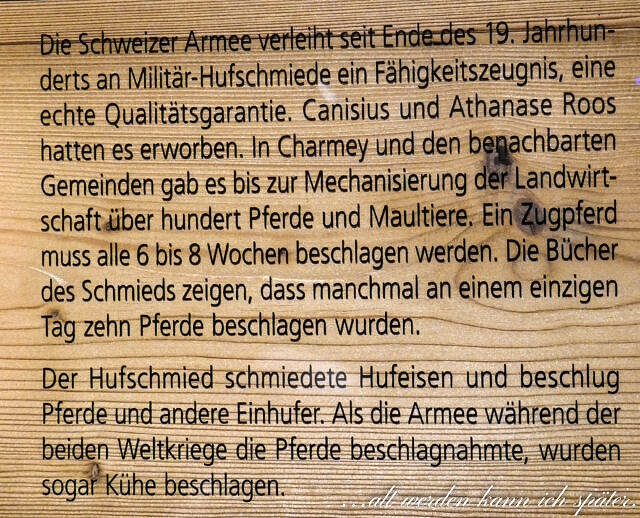

Die Schmiede von La Tzintre besteht seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Damals reparierten die Schmiede das Werkzeug der Holzfäller und beschlugen Pferde.

Die Schmiede, ein lebendiger Nachweis der Kulturgeschichte des ländlichen Kantons Freiburgs, vermittelt heutigen und kommenden Generationen ganz praktisch, was Schmiedehandwerk vor 100 Jahren bedeutete.

Insbesondere zeigt sie im Zeitalter der Informatik auf, welch raffinierte mechanischen Lösungen unsere Vorfahren ertüftelt hatten.

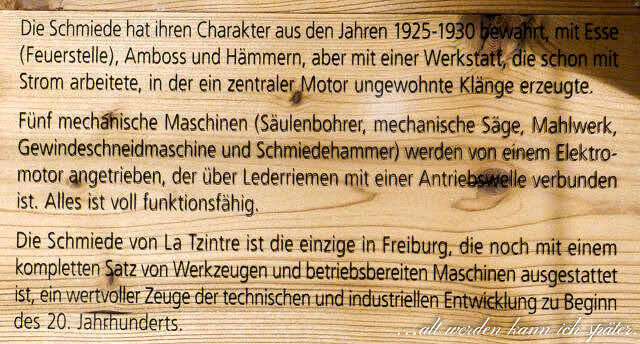

Frédy Roos, Erbe der letzten Hufschmiede, ist es zu verdanken, dass die Schmiede den ursprünglichen Charakter eines Handwerkbetriebs erhalten konnte, so wie er in den Jahren 1919 bis 1930 in Betrieb war.

Es handelt sich bei der Schmiede von La Tzintre um die einzige ihrer Art in der Region, die noch über alle Werkzeuge und Maschinen von dazumal verfügt und immer noch betriebsbereit ist.

Man nimmt die Schmiede über alle Sinne wahr. Da ist die Menge an Werkstücken und Material zu entdecken. Man hört die Antriebsriemen rattern, den Blasbalg zischen und den Schmied hämmern. Das spürt die Hitze des Feuers und atmet den typischen Duft nach Rauch und Metall ein.

Alle Maschinen, wie Bohrmaschine, Gewindeschneidmaschine, Motorsäge oder Hammer, sind mit Lederriemen an eine Antriebswelle gebunden, die über einen einzigen Motor funktioniert. Die Antriebsriemen spannen sich an der Decke und führen zu jeder einzelnen Maschine.

Einerseits gibt es Hufschmiede, anderseits Schmiede. Viele Schmiede wie die Vorfahren von Frédy Roos waren Allrounder.

Sie stellten beispielsweise reich verzierte Geländer und Zäune her.

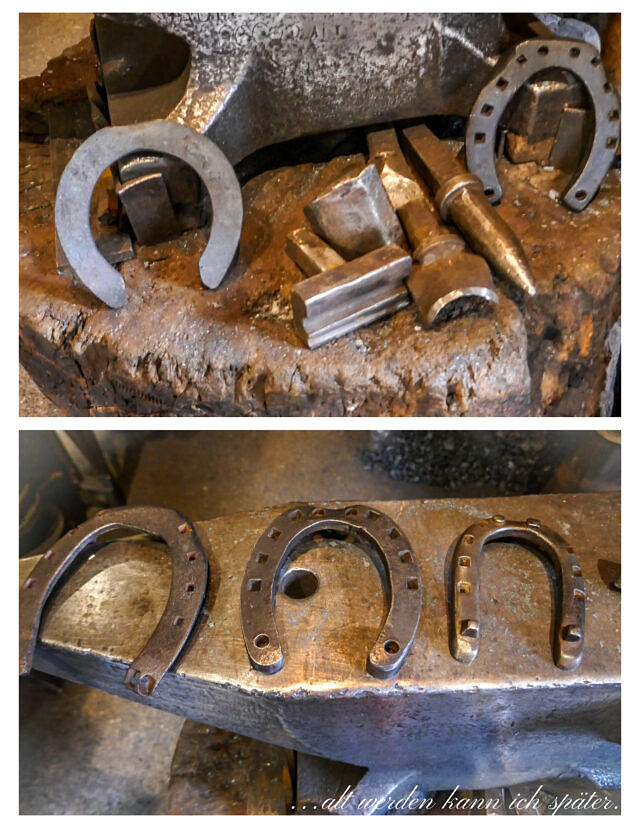

Doch beginnen wir beim klassischen Hufschmid.

Das massgeschneiderte Herstellen des Hufeisens ist eine Sache, aber das Beschlagen des Hufes verlangt auch Geschick im Umgang mit dem Tier, das nicht gern ruhig auf drei Beinen steht. Die Hufe müssen wie unsere Fingernägel geschnitten werden.

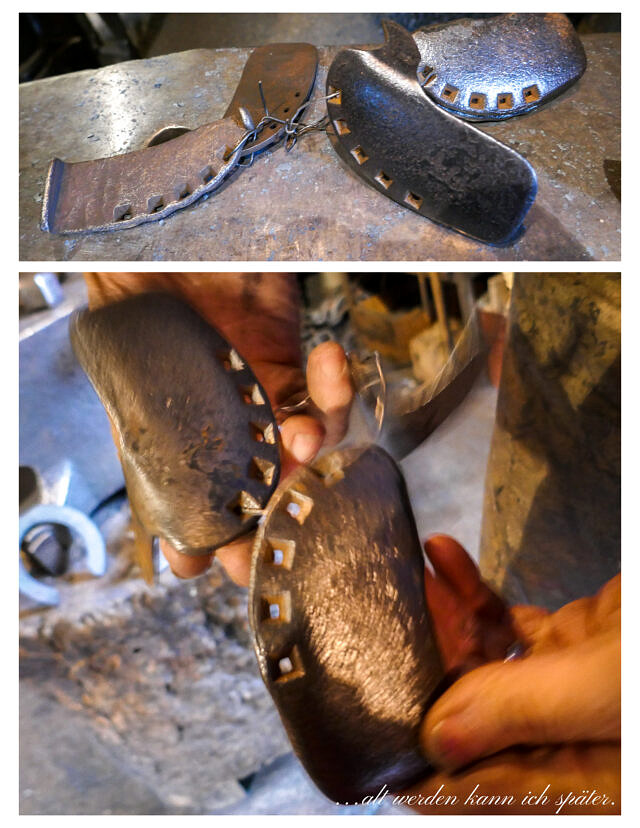

Neue Eisen an die Füsse bekommen nicht nur Pferde, Esel und Maultiere. Während des Krieges waren Männer und Pferde im Aktivdienst. Zuhause pflügten die Frauen mit Ochsen und Kühen die Äcker und brachten die Milch mit von Ochsen gezogenen Karren zur Molkerei. Diese mussten für die Feld- und Zugarbeit beschlagen werden.

Beschlagen wurden auch die Schuhe der Zweibeiner.

In der Werkstatt meines Grossvaters und meines Vaters, eines Sattlermeisters, wurden auch meine Kinderschuhe mit halbrunden “Iseli” beschlagen. So hielten sie länger – man musste die Schuhe der Geschwister austragen.

Landwirtschaftliche Werkzeuge wurden geschmiedet.

Räder wurden bereift.

Stäbe wurden auf dem Amboss und in einer Presse rundgeformt.

Für den Pressvorgang wird ein Hebel gedreht. An beiden Enden sind schwere Kugeln angebracht – durch die Zentrifugalkraft gibt es Schwung. Einfachste, aber wirksame mechanische Lösungen. Nebenbei erhält man bei Frédy Roos eine kleine Grundlagenlektion in Physik.

Dekorative Elemente, Schlösser, Grabkreuze….

Was da alles liegt, hängt und steht.

Überall spürt man die Liebe zum Schmiedeberuf.

Neben der Schmiede gibt es ein kleines, liebevoll gestaltetes Museum.

Hier wird man rund hundert Jahre zurückversetzt.

In einem Raum entdeckten wir eine kleine Broccante.

Und schon träumte ich von Blumen in alten Email-Geschirren. Ich kaufte drei Nachttöpfe und einen kleinen Krug. Mit meiner “Beute” wollte ich eben ins Auto steigen, das mich später für die Rückreise zum Bahnhof Freiburg brachte – als ich loslachte. Ich sah mich bereits mit drei Nachttöpfen unter dem Arm in den Zug steigen – und drei Mal umsteigen.

Frédy Roos schenkte mir eine riesengrosse Plastiktüte. Jetzt klapperte ich laut durch die Gegend – aber immerhin.

——————————————————

Der nächste Besuch galt Marguerite Raemy. Die ehemalige Käserin ist heute als Poya-Malerin erfolgreich. Ihr Alter wollte uns die lebhafte alte Dame nicht verraten. Aber einen Einblick in ihre vielen Werke, die sie mit Fotos in einem dicken Ordner präsentierte, gab sie uns gern.

Poya bedeutet “Alpaufzug”. Darstellungen von Alpaufzügen kennt man vielerorts in der Schweiz, beispielsweise auch im Appenzell und im Toggenburg.

Eigentlich ist ein Poya-Bild eine Bestandesaufnahme aller Lebewesen und Dinge, die im Frühling auf die Alp gebracht werden. Nicht in Zahlen und Wörtern, sondern in Bildern.

Diese Bilder brachte man an einer geschützten Lage am Stall, an der Scheune oder am Wohnhaus an. So sah man doch gleich, wer man war und was man hatte.

Es sind beispielsweise nicht einfach 15 Kühe gemalt, es sind genau die 15 Kühe, die der Bauer besitzt, mit ihrer individuellen Zeichnung. Auch der Hund darf nie fehlen.

So kommuniziert man seinen Reichtum in ländlichen Gebieten. Heute leisten sich bereits auch Ferienhausbesitzer ein solches traditionelles Bild, das sie sich gern von Marguerite Raemy malen lassen.

Marguerite Raemy liebt die Berge. Von ihrem Balkon hat sie einen wunderbaren Ausblick, von hohen Berggipfeln bis hinunter nach Greyerz.

Die Poya-Malerin zeigte uns weitere Objekte.

Bemalte Alltagsgegenstände wie etwas das “Räf”, ein Gestell, mit dem die Sennen die schweren Käse ins Tal trugen.

Oder eine bemalte “Milchtanse”.

Sie malt auch gern Alphütten, die uns an den Schindelmacher denken lassen.

Die Poya-Malerin hat ein prall gefülltes Auftragsbuch. Insbesondere die Koreaner haben es ihr angetan. Dorthin hat sie schon viele Bilder geliefert – und prägt damit das Bild der Schweiz. Sie lacht: “Die Koreaner denken, in der Schweiz wohnen alle Leute in Chalets.”

Marguerite Raemy liebt ihre Heimat, macht noch immer Wanderungen, und fühlt sich den Traditionen sehr verbunden. Sie lebt und malt in einem Haus an einem steilen Hang. Die vielen Treppenstufen bewältigt sie mit Leichtigkeit.

Dass sie Blumen liebt, kann man leicht erkennen.

Marguerite Raemy ist eine quirlige, interessante Persönlichkeit, deren Lebensgeschichte wir gern gehört hätten. Sie ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass man immer erst später alt werden kann – wenn man begeistert einer Tätigkeit nachgeht, die herausfordert und Kontakt mit Menschen aus verschiedenen Kulturen beinhaltet.

—————————————————————

Die Menschen, deren Arbeit wir kennen lernen durften, haben meine Bewunderung für ihre Persönlichkeit, ihre Weltanschauung und ihre Einstellung zu Arbeit und für ihre Lebensgeschichten.

Einen Rückblick auf die Berufe und eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Kulturgeschichte der Region bot uns Isabelle Raboud, Wissenschafterin, Direktorin und Konservatorin des Musée Gruérien in Bulle, eines der innovativsten Regionalmuseen der Schweiz.

Das Museum ist museumsdidaktisch hervorragend gestaltet.

Hier begeneten wir wieder der Schindelmacherei, …

… der Löffelschnitzerei und …

… der Kuhglockenproduktion …

… sowie weiteren Handwerken, beispielsweise der Sattlerei, …

… der Glasbläserei, …

… dem Strohflechten, …

… dem Schreinern und sogar …

… der Produktion von Milchpulver…

… und Schokolade.

Selbst Joseph findet sich hier als Berufsmann, als Zimmermann – und steht nicht wie meistens im Hintergrund bei Ochs und Esel.

Wir hätten Isabelle Raboud ewig zuhören können. Unglaublich, was diese Frau alles weiss – und wie sympathisch sie ihr Wissen vermitteln kann.

Nun möchte ich noch eine Lanze brechen für Bulle. Auf der Fahrt von Freiburg sagte die Stimme im Navy “Bulle, Bulle”, und wir mussten lachen. Ich hatte keine Ahnung von Bulle. Ein Besuch an diesem Ort zeigte wieder einmal: Die Schweiz ist eine immense Schatztruhe, von deren Kostbarkeiten die meisten viel zu wenig wissen. Bulle ist ein besonderes Juwel – und soll unbedingt auf die Bucketlist!

Viel Geschichte ist notwendig,

um eine kleine Menge Tradition hervorzubringen.

Henry James, 1843 – 1916

Informationen

Freiburg Region

Magazin Region Freiburg

Region Gruyère

Dank

Ich danke Susi Schildknecht und Freiburg Region für die Organisation der Reise. Susi zusätzlichen Dank für die super Begleitung und die Erfüllung aller journalistischen Wünsche:-). Es waren zwei tolle Tage!

Musik

Le vieux châlet von Abbé Bovet

La montagne von Abbé Bovet

Die Freiburger Nationalhymne ist “Le ranz des vâches” (Kuhreihen). Sie ist auch heute noch tief verwurzelt in der Freiburger Bevölkerung.

5 unterschiedliche Interpretationen. Mit dabei eine Interpretation von den Fans von Fribourg Gotteron.

Der Arzt Johannes Hofer berichtete 1688 von der so genannten Schweizerkrankheit (Heimweh). Schweizer Söldner sollen beim Hören von Kuhreihen von Melancholie befallen worden und desertiert sein.

Der Zürcher Arzt Johann Scheuchzer schrieb 1718: «Dieses Übel ist am allermeisten unter denen Schweizern gemein, und man nennt solches daher la maladie du Pais». Offizieren von Schweizer Söldnern in fremden Diensten war es bei «ernstlicher Strafe» verboten, Kuhreihen zu spielen oder zu singen, um Ausbrüche von Heimweh und Desertation zu verhindern.

Auch klassische Komponisten liessen sich von Kuhreihen inspirieren:

Joachim Raff

Franz Liszt

Rossini

Meyerbeer

Buchtipp

HANDWERKSKUNST! – Alltägliches aus Meisterhand

Der Begleitband zur SWR-Erfolgsreihe Handwerkskunst!. Handwerker*innen erzählen, wie man ein Brot, ein Messer oder einen Tisch macht, und beschreiben, was das mit uns macht: nämlich wie die Arbeit mit den Händen den Geist beflügeln kann.

Der Begleitband zur SWR-Erfolgsreihe Handwerkskunst!. Handwerker*innen erzählen, wie man ein Brot, ein Messer oder einen Tisch macht, und beschreiben, was das mit uns macht: nämlich wie die Arbeit mit den Händen den Geist beflügeln kann.

Gut Ding will Weile haben, das gilt vor allem für gutes Handwerk. Wie viel Arbeit, Zeit und Erfahrung nötig sind, um die einfachen Dinge des Lebens wirklich gut zu machen, das kann man im Begleitband zur SWR-Erfolgsreihe Handwerkskunst! hautnah erleben. Handwerker*innen erzählen, wie man ein Brot, ein Messer oder einen Tisch macht, und beschreiben, was das mit uns macht: nämlich wie die Arbeit mit den Händen den Geist beflügeln kann. Tolle Close-up-Fotos und stimmungsvolle Texte lassen uns staunen und begreifen, warum gutes Handwerk oft auch grosse Kunst ist. Leseprobe

Mary

Sehr sehr interessant und mit viel Liebe geschrieben!

ritanna

Eindrücklich schilderst und beschilderst Du die handwerkiche Kultur, fantastisch!

Der Schindelmacher, der Hufschmied, die Schmitte überhaupt! Es ist einfach ein Erlebnis mit Dir von Berufsmann zu Berufsfrau zu gehen, ihnen, mit Dir über die Schultern zu gucken, die Begeisterung mitzuerleben, die sie ihrer Tätigkeit, mehr ihrer Berfufung, zollen.

Ich glaube, da erleben wir den Unterschied zur Deutschschweiz. Danke für die

Animation, wieder einmal das Welschland, Schwarzbubenland zu entdecken.

Regula Zellweger

Auch Du bist eine Handwerkertochter. Und eine freiheitsliebende Seele! 🙂

Magdalena Pralong

Meine Heimat in den ersten 23 Lebensahren, mein Geburtskanton und meine Stadt Freiburg, da habe ich studiert, gewohnt und gearbeitet – auch wenn ich seit über 40 Jahren in der NWCH wohne ==> Heimat bleibt Heimat.

Danke dir Regula für diesen interessanten Beitrag. Da kommen viele alte Erinnerungen hoch und es wird mir warm ums Herz.

Magdalena

Regula Zellweger

Ja, dem Ort der Kindheit bleibt man verbunden. Ich bleibe im Herzen immer Wiedikerin. Ich freue mich, liebe Magdalena, wenn der Blog Erinnerungen weckt. Die “Iseli” an den Schuhen hatte ich fast schon vergessen. Es ist wichtig, dass wir diese Geschichten erzählen. Du sagst, dass es Dir bei den Erinnerungen warm ums Herz wurde. Mit viel weniger Konsum erlebten wir auch viele schöne Momente. Es geht wirklich ums Sein, das vom Haben zu sehr verdrängt wird.

Rolf

Äußerst vielseitiger und interessanter

Bericht in eine fast vergessene handwerkliche Welt

so ganz anders als die high tec Produktionsstätten

Regula Zellweger

Ja, lieber Rolf, meine Kindheit als Tochter eines selbständigen Handwerkers hat einerseits die Basis für meine Kreativität und meine Freude am Werken gelegt, aber darin ist wahrscheinlich auch meine Hierarchieunfähigkeit begründet:-). Wir dienten keinem Herren! Ich bin dankbar für diesen Drang nach Unabhängigkeit – auch wenn er das Leben nicht unbedingt einfach macht.